8. Never fear, E.J. is here!

Gli anni ’70 stavano giungendo al capolinea.

Gli anni ’70 stavano giungendo al capolinea.

Anni in cui la National Basketball Association aveva attraversato il momento più buio della sua fulgida storia.

I fasti degli anni 60 erano ormai lontani. Chamberlain e Russel ormai uno sbiadito ricordo.

L’ABA era stata un’agguerrita rivale e la NBA già da tempo lottava contro lo spettro del fallimento. Un pubblico sempre più freddo ed un mercato in perenne calo sembrava avviare la lega verso un lento, inesorabile declino.

La stagione 1979/80 vide l’introduzione del tiro da tre punti, che tanto aveva furoreggiato nella defunta American Basketball Association.

Lo stesso anno i Jazz abbandonavano la natia New Orleans e le paludi della Louisiana, per trovare rifugio fra le montagne dello Utah, sulle sponde del Lago Salato.

Cambiamenti tesi a dare una svolta, quasi uno scossone, al gioco e alla geografia di una lega stantia ed impoverita.

Eppure sarebbero serviti a ben poco, se due ragazzi, diversi come il giorno e la notte, nell’estate del ‘79, non avessero varcato la fatidica soglia della National Basketball Association.

Magic Johnson e Larry Bird, freschi reduci da una delle più appassionanti finali del college Basket, saranno i veri salvatori.

E da allora la NBA non sarà più la stessa.

Bird, nella stagione da rookie, portò i suoi Celtics ad un miglioramento di 48 vittorie rispetto alla precedente.

Fu eletto matricola dell’anno, ma la sua corsa si arrestò in finale di conference contro i Sixers del Dottore Julius Erving.

La corsa di Magic invece non ebbe intoppi e giunse all’ultimo atto, la serie finale contro i Sixers, per poi trovare il suo culmine nella celeberrima gara sei.

Dopo stagioni in cui a contendersi il titolo erano state squadre dal basso mercato pubblicitario (Seattle, Washington, Portland) per l’intera lega una finale che vedeva contrapposte Los Angeles e Philadelphia era un’autentica boccata di ossigeno. Significava ascolti da capogiro e per certi versi, ritorni ai fasti del passato. Ma soprattutto significava lo scontro fra i due migliori giocatori del pianeta: Kareem Abdul Jabbar da un lato, sponda gialloviola, Julius Erving dall’altro.

La serie non ebbe grossi sussulti fino a gara 4. Un equilibrio pressoché perfetto aveva fino a quel punto regnato fra le due squadre. Due vittorie a testa. Due volte il fattore campo era stato rovesciato (in gara 2 e gara 3). Un totale di 415 punti per Philly e di 426 per L.A.

Sul parquet volteggiava il meglio che il panormama cestistico potesse offrire. Oltre a Kareem e Doctor J, i vari Magic, Wilkes, Nixon da una parte, Darryl Dawkins, Caldwell Jones, il sesto uomo e superbo difensore Bobby Jones e l’eccellennte play Maurice Cheeks, dall’altra.

Di fronte a cotanto splendore, forse anche il Destino fu preso da manie di protagonismo. Probabilmente rifiutò l’idea di essere oscurato dalle stelle in campo e allungò la sua mano fatale su quella che era diventata la più classica delle must win game, gara 5.

Nel terzo quarto con i Lakers sotto di due, la caviglia sinistra di Kareem Abdul Jabbar si piegò. Aveva messo a referto 26 punti fino a quel momento e stava tenendo i Lakers in partita con una prestazione da incorniciare.

Il numero 33 gialloviola strinse i denti e rimase ugualmente in campo, portando la sua squadra alla vittoria e la serie sul 3 a 2, Lakers.

Ma Kareem, appena eletto MVP di stagione per la sesta volta (record NBA, Russel si era fermato a 5), dovette pagare un prezzo salatissimo per quella eroica prestazione. Il mattino dopo gli risultava impossibile persino camminare.

Lo staff medico dei Lakers consigliò al giocatore assoluto riposo, per presentarsi nelle migliori condizioni possibili per l’eventuale e decisiva gara 7. In pratica gli stessi Lakers diedero per certa la sconfitta a Philadelphia nella partita successiva e puntarono tutto su gara 7, contando sul fattore campo e sull’eventuale recupero di Jabbar.

I giocatori in maglia gialloviola appresero la notizia dell’assenza del loro centro, nonchè leader carismatico del gruppo, all’aereoporto di Los Angels, poco prima di imbarcarsi per il volo che gli avrebbe portati sulla costa orientale del paese.

Paul Westhead, coach dei Lakers, si rese subito conto che le ripercussioni psicologiche che l’assenza di Jabbar avrebbe potuto causare alla squadra, sarebbero potute risultare disastrose. Decise in quel momento di giocare la sua carta a sorpresa.

Prima di imbarcarsi, prese da parte il giovanissimo play della squadra, quel rookie di nome Earvin Johnson che si portava dietro l’appellativo di magico sin dai tempi dell’high school e lo mise al corrente dell’idea di farlo giocare centro.

“Nessun problema coach!” fu la pronta risposta del ragazzo con la casacca numero 32.

Mentre la squadra era in volo, la notizia dell’assenza di Kareem, percorse da costa a costa gli interi Stati Uniti. E se da una parte dell’oceano si festeggiava, un’aria di rassegnazione pervadeva l’intera città degli Angeli.

Il clima sull’aereo dei Lakers non era sicuramente migliore. Facce cupe. Sguardi preoccupati. Fu allora che quel giovane playmaker di 2.05 dal sorriso radioso, quel sorriso che ben presto sarebbe diventato un’icona dello sport mondiale, decise di prendere in mano la situazione.

Seduto al posto riservato a Kareem, che mai nessuno aveva osato violare, chiamò suo padre dal telefono dell’aereo. “Domani si torna all’high school! Giocherò centro!” esclamò.

Quindi si girò verso i suoi compagni. Pronunciò poche parole. Ma che passeranno alla storia: “Never fear, E.J. is here”.

A Philadelphia, anche dopo l’arrivo dei Lakers, nessuno credeva che L.A. sarebbe scesa in campo senza il suo miglior giocatore. L’aereoporto fu teatro di un vero e proprio appostamento di giornalisti, tifosi e addetti ai lavori che attendevano l’arrivo solitario di Jabbar. La mattina della partita, un tassista dichiarò ad una radio locale di aver appena accompagnato l’occhialuto centro gialloviola all’hotel dei Lakers.

Lo stesso coach di Philadelphia, Cunningham, si dichiarò disgustato dall’atteggiamento dei Lakers:

“Crederò che Jabbar non è venuto a Philadelphia solo quando la partita sarà finita e non l’avrò visto scendere in campo!”.

L’aria che si respirava nella città dell’amore fraterno era comunque di estrema fiducia ed euforia. In campo o meno, Jabbar sarebbe stato comunque fortemente menomato.

Nella conferenza stampa prepartita, un gruppo di giornalisti arrivò addirittura a chiedere a Magic un commento sulla futura e scontatissima gara 7.

In realtà così forte era la convinzione dei Sixers di vincere, quanto quella di tutti i Lakers di perdere. Tutti, meno uno. In seguito lo stesso Magic dichiarerà che proprio quelle erano le condizioni ideali per fare una grande impresa.

E grande impresa fu.

Tra l’incredulità del pubblico presente quel venerdì 16 maggio allo Spectrum di Philadelphia, Magic saltò per la palla a due contro Dawkins. Ma, nonostante le premesse, il numero 32 gialloviola non giocò centro in quella partita. Fece di meglio. Ricoprì tutti e cinque i ruoli.

Philadelphia partì molto contratta, quasi stordita dall’inizio arrembante di Los Angeles, e si ritrovò ben presto sotto, dapprima per 7-0, poi per 11-4.

I Sixers si svegliarono a metà secondo quarto grazie a 16 punti del veterano Steve Mix dalla panca, riuscendo a portarsi sul 52-44.

Ma i Lakers non mollarono e guidati da un Magic, in completa trans agonistica, riuscirono a chiudere il primo tempo sul 60 pari. Viste le premesse, comunque una grande impresa.

I Lakers scesero in campo dopo l’intervallo più convinti delle propire possibilità. Aprirono il terzo quarto con un parziale di 14-0, trascinati da un ottimo Jamal Wilkes che solo in quel periodo realizzò 16 punti.

I Sixers iniziarono a macinare gioco e punti nell’ultimo e decisivo quarto. Erving (26 punti per lui alla fine) suonò la carica per la squadra di casa e a poco più di cinque minuti dalla fine, mise a segno il canestro che portava la sua squadra sul meno due: 103-101. Quando tutti ormai aspettavano il crollo dei Lakers e la defnitiva consacrazione dei Sixers, coach Westhead chiamò time out.

Non è dato sapere quel che avvenne sulla panchina dei Lakers durante quella sospensione di gioco. L’unica cosa che sappiamo è che quando le squadre tornarono in campo, non ci fu più partita.

Nei successivi 76 secondi i Lakers misero a segno un parziale di 7 a 0. Nel silenzio assoluto dello Spectrum, Magic realizzò altri 9 punti che chiusero definitivamente la gara sul 123-107.

Il tabellino finale dirà: Wilkes 37 punti e 10 rimbalzi. Magic 42 punti, 14 su 14 dalla linea della carità, 15 rimbalzi, 7 assist, 1 stoppata, 3 recuperi.

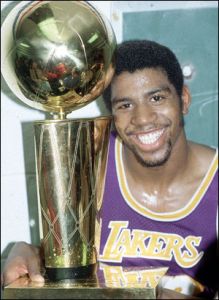

Non ci fu bisogno di giocare alcuna gara 7 perché i Lakers guidati dal proprio rookie, erano appena tornati ad essere campioni NBA, otto anni dopo l’ultimo successo, targato Wilt Chamberlain e Jerry West.

Non ci fu bisogno di giocare alcuna gara 7 perché i Lakers guidati dal proprio rookie, erano appena tornati ad essere campioni NBA, otto anni dopo l’ultimo successo, targato Wilt Chamberlain e Jerry West.

Magic fu eletto MVP delle finali ed è tuttora l’unico giocatore nella storia ad aver vinto il titolo di miglior giocatore delle finali NCAA ed NBA, consecutivamente.

Al termine della gara, il giovanissimo play esplose di felicità, prese in mano il microfono di un giornalista e in diretta televisa urlò: “So che ti fa male, big fella, ma questa notte voglio che tu ti alzi e inizi a ballare”.

Si narra che a quelle parole, un uomo occhialuto e posato, alto 2 metri e 18 centimetri, lontano migliaia di chilometri da Philadelphia, spense la TV, andò sul terrazzo della sua villa, ed iniziò a ballare.

La magia ebbe inizio quella notte.

Pubblicato per Playitusa il

No Comments

This entry is filed under NBA Legendary Games.

You can also follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Or perhaps you're just looking for the trackback and/or the permalink.